Storia e declino di uno dei più grandi mezzi di comunicazione della storia

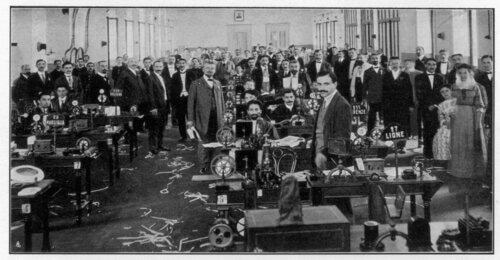

«Per le sue mani passò mondo, mondo che lo rese urgente, crittografico, rapido, cifrato, passò prezzo caffè passò matrimonio Edoardo ottavo oggi duca di Windsor, passarono cavallette in Cina, passò sensazione di una bomba volante, passarono molte cose ma tra l’altro passò notizia matrimonio Alba con altro». Così faceva la canzone di Enzo Jannacci intitolata a Giovanni, telegrafista. Dal 1837, quando Samuel Morse brevettò il primo telegrafo elettrico, il mondo passò davvero attraverso un telegramma. Il primo fu spedito il 25 maggio 1844 tra Washington a Baltimora con il messaggio What hath God wrought! (“Che cosa Dio ha creato!”).

Senza il telegrafo Giuseppe Garibaldi non avrebbe mai potuto spedire nel 1866 quel famosissimo “Obbedisco” al generale La Marmora durante la Terza Guerra di Indipendenza, e senza il telegrafo il Titanic non avrebbe potuto lanciare nessun S.O.S.

Poste Italiane tutt’ora mantiene il telegramma tra i suoi servizi per inviare messaggi urgenti, anche se l’utilizzo da parte degli italiani è decisamente in calo. Nelle relazioni finanziarie annuali di Poste Italiane la voce “telegramma” compare per l’ultima volta nel 2018 tra i ricavi e conta, in entrata, 38 milioni di euro. Dividendo per il costo minimo di un telegramma, 5,5 euro, si comprende che in quell’anno possano esser stati spediti al massimo sei milioni e novecento mila telegrammi. In Valle d’Aosta nel 2021 sono stati spediti circa mille telegrammi, il 90% dei quali inviava messaggi di condoglianze. Sono dati irrisorio se confrontati con quelli riferitoci dall’Archivio Storico delle Poste Italiane che nel periodo compreso fra luglio 1959 e giugno 1960 contava più di 172 milioni di invii. Era l’epoca d’oro del telegramma, oggi messo un poco a lato dalle più moderne vie di comunicazione ufficiale, come le email o le pec, nonostante anche le modalità di invio del telegramma si siano aggiornate. Oggi Poste Italiane consente di scegliere questa così affascinante modalità di comunicazione non solo dall’ufficio postale ma anche da pc o smarphone: i messaggi verranno comunque recapitati in forma cartacea.

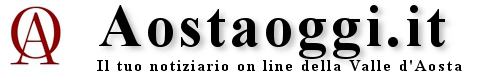

Una modalità wireless che fonda le radici nell’invenzione di Guglielmo Marconi, scienziato e imprenditore che nel 1909 fu il primo italiano a ricevere il Nobel per la Fisica. Prima chilometri di cavi attraversavano i suoli e i mari, quotidianamente controllati dai “guardiafili” delle Poste Italiane. Ma nel 1895 Marconi brevettò il primo telegrafo senza fili: i suoi segnali inizialmente non superavano la barriera di una collina ma da Londra, nel giro di pochi anni, riuscirono a raggiungere il mondo. Spettacolare in questo senso l’immagine di Marconi che dal panfilo Elettra, soprannominato “la bianca nave dei miracoli” da Gabriele D’Annunzio, nel 1930 trasmise un segnale radio che accese le migliaia di lampade dell’Esposizione Mondiale di Sydney, dall’altra parte del mondo, in Australia.

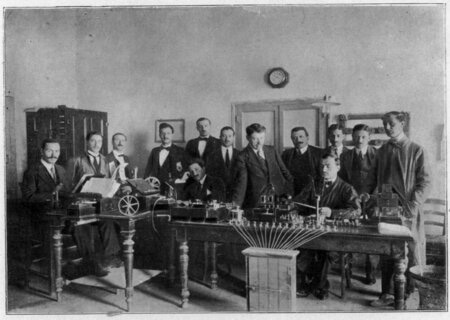

E il telegrafo non cambiò solo la storia della comunicazione ma anche la vita delle donne. Nel 1863 Regie Poste aprì al lavoro femminile e le donne diventarono telegrafiste, inserendosi nel mondo del lavoro in ruoli diversi da quelli canonici della maestra, della crocerossina o della governante. Lavoravano in sale appartate assieme ad altre donne, dirette da una donna e senza alcun contatto con esponenti dell’altro sesso, come voleva l’usanza tra fine Ottocento e inizio Novecento. Venivano licenziate con il matrimonio: nel 1873 il Direttore Generale dei Telegrafi Ernesto D’Amico dichiarava l’incompatibilità del lavoro femminile con il ruolo di moglie e madre.

A dipingere in un intimo ritratto la storia di queste telegrafiste nella loro estenuante corsa contro il tempo fu Matilde Serao in una commistione tra modernità e conservazione ricca di originali soluzioni narrative. Nella novella “Telegrafi dello Stato – sezione femminile” riguarda al suo primo lavoro di telegrafista nelle Poste centrali di Napoli, dal 1874 al 1877. E ritrae la vita di queste donne per le quali l’orologio è un lusso che non possono permettersi, come anche la multa per il ritardo nell’ingresso: arrivano per le strade all’alba, molto prima del necessario, e poi lavorano a più non posso per non sfigurare se comparate ai colleghi maschi. Lavorano a Natale, in tutte le feste comandate, corrono durante le elezioni, non hanno diritto alla pensione. Le linee tacevano solo grazie ai fulmini che le abbattevano; in quei momenti, scrive la Serao, «non potendo né scrivere, né leggere, né ricamare, le ragazze pensavano».

L’obbligo di nubilato per il lavoro alle Poste è abolito a fine Ottocento, ma il lavoro della donna sposata diventa subordinato all’autorizzazione maritale. Sarà così fino alla Grande Guerra, dalla quale, con l’istituzione del telegramma lampo nel 1927 inizia l’età d’oro del telegramma.

Età che è progressivamente eclissata dalle nuove tecnologie verso la fine del Novecento: nel 2006, Western Union ha concluso il suo famoso servizio telegrafico dopo 155 anni di attività, passando da un picco di 200 milioni di telegrammi nel 1929 a soli 20.000 messaggi nel 2005. Lo stesso è successo all'Indian Telegraph Service che ha chiuso i battenti nel 2013, dopo 163 anni di attività, decretando l’ormai imminente declino di una grande esempio della storia della comunicazione.

Veronica Pederzolli